Por Titi Isoardi. Especial para LA MAREA NOTICIAS.

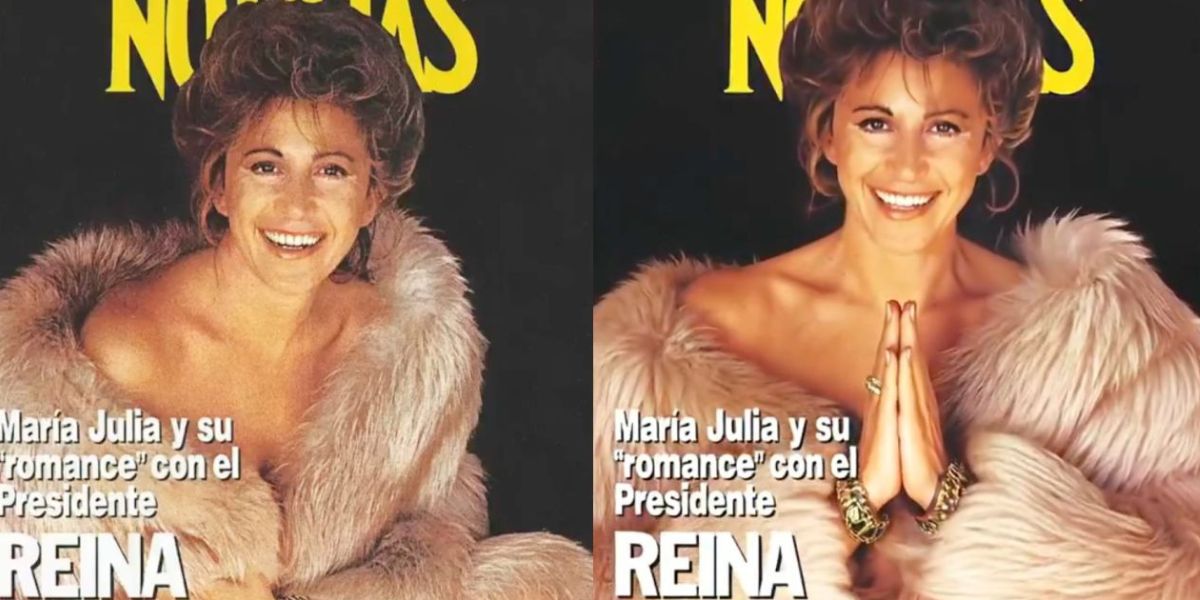

En 1990, la revista Noticias publicó en tapa una imagen que sería icónica: María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Menem, posaba envuelta en un tapado de piel -sugiriendo que era lo único que llevaba puesto- bajo el título “Reina pero no gobierna”. La foto marcó un antes y un después, tanto en la carrera de la funcionaria como en el modo en que los medios argentinos comenzaron a retratar a las mujeres con actuación política.

Años más tarde, en 2007, este fue el punto de partida de un trabajo de investigación donde analicé tres tapas de Noticias, publicadas en momentos y contextos distintos, pero con un patrón recurrente: la estetización del poder femenino a través de claves tradicionalmente asociadas a la sensualidad, a lo íntimo y a lo estético. Junto con la tapa de Alsogaray, analicé los casos de Nina Peloso (2004) y Elisa Carrió (2006), mujeres con trayectorias y capitales políticos disímiles, pero representadas desde una lógica mediática que parece reducir su potencia política a un solo plano: el de “ser mujer”, en los términos establecidos.

Este análisis parte de una pregunta inicial: ¿Qué nos dicen estas imágenes sobre la forma en que se construyen discursivamente las mujeres políticas en la prensa gráfica? Desde una perspectiva semiótica, siguiendo a Eliseo Verón, toda imagen de prensa implica un contrato de lectura. Es decir, un pacto simbólico entre el medio y quienes leen sobre “cómo deben verse las cosas” y “qué sentidos son aceptables” respecto de determinados actores sociales. En este caso, el contrato propuesto parece exigir que las mujeres públicas, para ser vistas, deban exponerse bajo claves del espectáculo, de la belleza hegemónica, del erotismo.

Verón distingue entre dos grandes formas fotográficas: la foto testimonial, que captura un instante no posado, un «haber estado allí», y la foto de pose, donde el retratado construye deliberadamente su imagen. Las tres portadas que analicé se inscriben en esta segunda categoría: son puestas en escena, imágenes construidas para comunicar algo. Pero, ¿por qué, más allá de sus diferencias ideológicas, estas mujeres adoptan una estrategia discursiva similar?

Aquí es donde entra en juego la noción de patriarcado como sujeto y dueño del lenguaje, tal como propone Cristina Molina. El patriarcado no es solo una estructura de poder, sino un sistema simbólico que nombra, asigna lugares y define qué se espera de una mujer en el espacio público. Como un todo-poder, opera no solo imponiendo roles, sino haciendo deseables ciertas representaciones y castigando las que se desvían. La imagen de Alsogaray semidesnuda, la minifalda de Nina Peloso, el escote de Carrió y sus declaraciones íntimas no son decisiones “libres”, sino elecciones dentro de un repertorio limitado, donde la máscara de la feminidad tradicional sigue siendo la más permitida y comprensible por el sentido común mediático.

En términos de Roland Barthes, estas imágenes funcionan simultáneamente en dos niveles: el studium, que nos sitúa en el terreno de lo culturalmente esperable (ropa, gestos, maquillaje, encuadre), y el punctum, ese detalle que nos punza, que irrumpe con intensidad subjetiva. En la tapa de Peloso, por ejemplo, ese punctum es la visibilidad de su ropa interior, no como recurso erótico sino como símbolo de una transgresión censurada: el cuerpo rebelde, pero burlado.

El mensaje visual se completa con el mensaje verbal, el título, la volanta, el copete, que en todos los casos cumple una función de anclaje: fija el sentido, impide lecturas múltiples. Alsogaray es “la reina que no gobierna”, Carrió es “íntima, hermosa e inútil”, Peloso es “la Evita piquetera que aterroriza”. A través del anclaje, el medio no solo interpreta, sino que ordena: da un sentido tranquilizador al impacto de la imagen, y reafirma que esas mujeres no son peligrosas por lo que hacen, sino por lo que son —y, sobre todo, por cómo lucen.

Como bien señala Molina, para poder cambiar de máscara no basta con el deseo individual: hace falta tener también el poder de reescribir el guión. Y en el mundo simbólico de los medios de comunicación masivos, las mujeres siguen teniendo poco margen para hacerlo.